Documentalismo

Antonio Weinrichter

Publicado el 2017-03-12

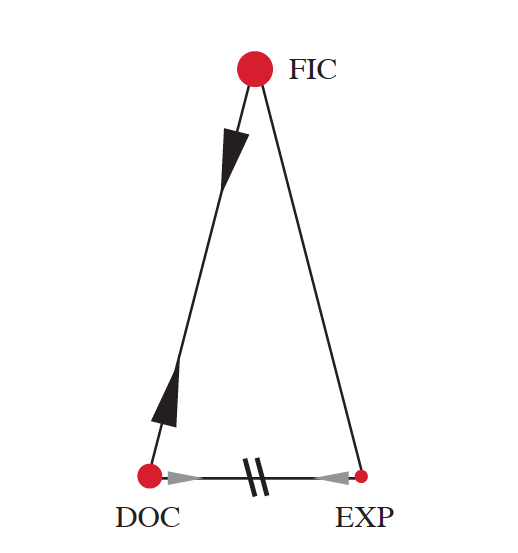

El régimen institucional de la imagen cinematográfica se puede representar por medio de la figura de un triángulo.[1] Un triángulo peculiar, en absoluto equilátero, cuyos tres vértices deberían dibujarse con un grosor muy distinto. Al vértice superior, de gran tamaño, lo denominamos FIC: es el cine de ficción, narrativo, industrial (ya sea corporativo o de esas pymes que expenden cine de autor, el que tiene taquilla y el que representa lo que es el cine para un porcentaje mayoritario de la audiencia. Abajo, separado por un largo trecho de FIC, habría un vértice mucho más pequeño, DOC, que representa el cine de no ficción, mucho menos relevante como negocio, pese a la existencia de algunos canales de televisión especializados.[2] Para mucha gente es otra cosa que el cine (“No es una película, es un documental”… es un comentario revelador de un tipo de mentalidad) y tiene la dudosa distinción de ser la práctica de la que menos se han ocupado los estudiosos para edificar la(s) teoría(s) del cine.[3]

Y el tercer vértice, EXP, también está situado abajo, y es el más diminuto de los tres, casi tendría que representarse -si lo imaginamos como un diagrama animado- como un punto intermitente, pues históricamente el cine de vanguardia y después el cine experimental han conocido una existencia muy poco regular, guadianesca. EXP está al otro extremo del lado más corto del triángulo, pues comparte con DOC el hecho de no ser una práctica industrial; esa cercanía, esa comunidad en lo negativo (en lo que no son) no excluye que haya habido una barrera infranqueable entre ambas prácticas.[4] Los rasgos esenciales del cine experimental como la autonomía de la forma o la expresión de la pura subjetividad del artista (su visión del mundo), se han esgrimido siempre como contrarios al proyecto documental, entre otras cosas por su cercanía al ámbito del arte. Hay que recordar que el padre fundador John Grierson decía que el documental debía poco a la estética y estaba más cerca de la propaganda…

El objetivo de estas notas es dar cuenta de algunas irradiaciones entre estos vértices que constituyen toda una novedad. No nos centraremos aquí en los nuevos mestizajes entre DOC y EXP, por más que desde hace unos años pueda detectarse una hibridación en ambas direcciones. Puede considerarse por ejemplo el caso del ensayo audiovisual, una forma enigmática y poco cartografiada pero al mismo tiempo en boga, objeto de publicaciones y congresos: precisamente una descripción del ensayo fílmico puede ser la de documental de escritura experimental. Y más que verdaderos documentalistas -aunque haya al menos uno señero, Chris Marker- suelen ser cineastas (Welles, Pasolini, Godard o Rappaport, por citar algunos clásicos de la modernidad; Farocki, Kluge, Cavalier, Thom Anderson o Hito Steyerl, por buscar en una cantera más heterodoxa) los que, cuando se ponen a hacer no ficción, les sale un film-ensayo.

Una categoría aún menos cartografiada es la que podemos denominar (aún no ha sido, que sepamos, bautizada oficialmente) documental de dispositivo. Se refiere a aquellas piezas que someten todo su contenido a un rígido dispositivo formal, que lo sobredetermina (al ser el primer elemento, y a veces el predominante, que fija nuestra atención). Esto es habitual en el cine experimental, sobre todo en esa rigurosa variante llamada cine estructural, o estructural-materialista (en su reformulación británica surgida de Peter Gidal). Pero en el caso del proyecto documental, someter los registros del mundo real a tan radical filtro formal, replantea con fuerza la vieja acusación de la imposible objetividad de esta práctica. Por eso, por resucitar el fantasma de ese viejo corsé que lo atenazaba, tiene interés la existencia de documentales de dispositivo como At Sea, de Peter Hutton, que traza la crónica de la fabricación, vida y muerte en un desguace de los gigantescos barcos de carga que surcan los océanos. ¿El dispositivo? Ausencia total de banda sonora, formato fotográfico cuadrado, planos de cierta duración, posición alejada de la cámara…[5]

Este rápido repaso al documental experimental actual debe servir para recordar que originalmente el documental conoció lo que Bill Nichols llama modo poético en la década de los años 20, antes de que la llegada del sonido (con la voz en off que acaparaba el carácter discursivo del film, en detrimento del valor expresivo de la imagen), el dogma establecido por John Grierson y otros factores como la ineludible politización de la forma en los convulsos años 30 cancelara esa expresividad plástica en beneficio de un modo expositivo, más sobrio y didáctico, que es en gran medida el culpable del prejuicio sobre el poco interés formal del cine documental a que aludíamos antes.

La hibridación que queremos describir aquí es la que tiene lugar entre ficción y no ficción. En cierto modo, la barrera que los ha separado es más infranqueable que la recién descrita porque no es de carácter estético o artístico sino de puro carácter económico: el documental no se acoge al régimen de entertainment que sustenta el paradigma narrativo industrial, y por tanto debe ser cuidadosamente apartado del cine-de-verdad. Ha habido, sin embargo, episodios famosos de acercamiento entre ambas formas antitéticas: el neorrealismo de los años 40, las nuevas olas nacionales de los años 60 o, en menor medida, el manifiesto del Dogma 95 cuyo principal interés retrospectivo consiste en haberse adelantado a la nueva estética digital que vino con el milenio (el digitalismo es una de las patas del documentalismo). Estas tangentes históricas entre el cine de ficción y el cine de lo real sugieren que el cinematógrafo se comporta como un adicto o un enfermo bipolar: nace con vocación de registro de lo real con los obreros de Lumière (esa capacidad de restituir el mundo fue una de las atracciones del cine de los orígenes) pero sufre frecuentes recaídas en el artificio y los efectos especiales, de las que se recupera haciendo propósito de enmendarse con un nuevo realismo, que le durará hasta la próxima recaída…[6]

Una cosa que hizo el documental, desafiando su propia tradición periférica en el régimen del audiovisual, fue ponerse de moda a finales del primer siglo del cine. El aspecto más visible en un principio fue el estreno de una serie de títulos en salas comerciales, lo que tampoco era una novedad; sí lo era en cambio que obtuvieran recaudaciones millonarias. En Francia, Ser y tener, Nómadas del viento y Los espigadores y la espigadora tuvieron una taquilla sin precedentes. En Estados Unidos, en donde la televisión ofrece múltiples ventanas para el documental, el panorama en sala fue aún más espectacular. Títulos como Bowling For Columbine, Capturing the Friedmans, Fahrenheit 9/11, Supersize Me, Nómadas del viento o Spellbound superaron muy ampliamente la marca establecida por aquel entonces (un millón de dólares) para que un documental se considerase un taquillazo: hasta tal punto que a la altura del año 2005 Paul Arthur sugería que el cine de no ficción podía considerarse como el nuevo cine independiente.

En España se estrenaron en sala, lo que ya era insólito, casi todos los títulos mencionados, aun sin repetir las cifras millonarias de sus países de origen, pero además tuvimos éxitos de cosecha propia como Asaltar los cielos, La espalda del mundo, En construcción, La pelota vasca. La piel contra la piedra, El cielo gira… En España también, empezaron a proliferar festivales de cine especializados en cine documental: Documenta en Madrid, Punto de Vista en Pamplona, Docusur en Tenerife, Extremadoc en Extremadura, Alcances en Cádiz, PlayDoc en Galicia, Docupolis y luego DocsBarcelona en la capital catalana… Por otro lado, el desembarco del documental en el medio artístico que se hacía notar desde hacía años en la programación de la Documenta de Kassel o la Bienal de Venecia, tuvo un pronto reflejo aquí en propuestas como “Després de la notícia. Documentals postmèdia” (CCCB, 2003) o “Ficcions documentals” (Caixa Forum, 2004), así como en el programa anual “Cine y casi cine” del Centro Reina Sofía.

Así fue como con el nuevo siglo el documental fue noticia incluso en los titulares de la prensa no especializada. Pero pocos o ninguno repitieron el pelotazo de En construcción, de José Luis Guerín, y la novedad, ver documentales en salas de cine, pagando entrada, se fue apagando. Dejó, eso sí, una huella paradójica: se siguieron produciendo y tratando de estrenar en salas a un ritmo muy superior al que había sido habitual hasta entonces, pese a que no había mercado para absorberlos. Según datos oficiales de 2015, de un total de 215 largometrajes registrados en el Ministerio, 109 eran documentales; pero de los 700 títulos producidos en la última década, sólo un 32% había llegado a las salas… El balance es desolador. Fue un espejismo pensar que la moda del documental iba a regularizar su presencia en nuestra dieta audiovisual.

Si no se ha normalizado la exhibición del documental (que para mucha gente sigue siendo un tipo de programa que se ve por televisión, es decir, literalmente un formato televisivo), el legado de su súbita e insólita visibilidad hay que buscarlo en otra parte. En muchas otras partes porque el fenómeno al que quiero referirme atraviesa precisamente diversas instituciones. Lo llamo documentalismo y debe interpretarse como eso, como un -ismo, en el sentido en que se habla de pictorialismo (la presencia de una voluntad pictórica en cierta fotografía del s. XIX): quiere designar la presencia o la influencia de lo documental en ámbitos tradicionalmente alejados del proyecto documental. El término me lo sugirió un texto de la escritora y videoartista Hito Steyerl, que lo utilizaba originalmente para aplicarlo en uno solo de esos ámbitos, al afirmar que “las estrategias documentales se consideran uno de los rasgos más importantes del arte contemporáneo”.[7] Pero creo que el documentalismo es un fenómeno transversal que va desde el ámbito amateur del DIY, dentro del mencionado paradigma digital, hasta el ámbito high brow del museo a que se refiere Steyerl, pasando por los mass media y el mismo cine comercial, del que constituye una de sus manifestaciones actuales más interesantes.

En el caso de la televisión, que siempre ha tenido una relación directa con el proyecto documental no tanto por su afición a programar reportajes a la hora de la siesta sino por su capacidad de ofrecer documentos audiovisuales en directo, el documentalismo ha estado presente a través de formatos como el docudrama (cuando este había sido desterrado del documental cinematográfico por su mezcla impura de dramatización y hechos reales) o los reality shows. Pese al merecido desprestigio de los realities, justo es decir que han jugado con elementos de performance y guionización[8] que los estudios documentales no pueden permitirse ignorar. Pero es que además de estos formatos tradicionales, el documentalismo se hace presente en televisión en fenómenos como la nueva tendencia de programas de seguimiento criminal, en la estela de programas norteamericanos como The Jinx. O en el curioso fenómeno de lo que ya algunos llaman sitcom verite, imposible combinación de comedia de situación y cinéma vérité, en donde los personajes reconocen la presencia de la cámara como en cualquier documental participativo: véase The Office, Modern Family o Parks and Recreation, entre otros ejemplos de lo que ya amenaza con convertirse en una fórmula.

Dejemos de lado por imposible de abarcar el mundo de internet y las redes sociales, en donde el acceso a los medios de producción –y de distribución y exhibición– de la imagen (esa vieja utopía que se cumple disolviendo la secular separación entre profesional y amateur) ha generado una explosión de obras que se producen bajo el modo de la autodocumentación, o la autoficción, dejando chica aquella idea de la estética del narcisismo de que hablara Rosalind Krauss respecto a las primeras etapas del videoarte.

Y consideremos para terminar este rápido paseo por el documentalismo la confluencia entre documental y ficción o más precisamente cómo el Goliath del cine narrativo puede llegar a sentir envidia por el David del cine de lo real. Esa tentación documental, esa confesa atracción de cineastas de ficción por recuperar las posibilidades expresivas de la no ficción no es, como ya quedó dicho, un fenómeno estrictamente novedoso. Se manifiesta de un modo emocionante en la forma en que un cineasta como John Cassavetes incorpora a sus películas dramáticas a partir de Faces, por ejemplo, en 1968, los hallazgos de estilo de ese cine directo que había revolucionado el documental a comienzos de la década de los años 60. Esa técnica del realismo fija un modelo que hoy sigue aplicando el cine realista de ficción,[9] ya sea el del británico Mike Leigh o el de los belgas hermanos Dardenne, o una gran parte de las películas que se presentan en los festivales de cine. Lo que sí es más nuevo es el trabajo de hibridación de algunas docuficciones recientes (Aquele querido mes de agosto, E o amor, Stop the Pounding Heart), en donde resulta difícil separar las dos categorías en juego. Por ejemplo cuando se introduce, como hace el tercero de los títulos citados, una semilla de ficción (una historia de amor que precipita una crisis de fe) en el ámbito de una realidad escrupulosamente observada y los actores sociales reaccionan en carácter, es decir, como lo harían en la vida real si ese supuesto ocurriera de verdad. Es una suerte de juego de rol que produce resultados esplendorosos, definiendo una línea de trabajo de lo más fructífera que quepa imaginar en el cine actual.